幾週前,我們發佈了第一個關於濾壓咖啡悶蒸過程的實驗。我們的目標是找出可衡量的證據,以支持某種悶蒸方法相較於其他方法的效果。我們沒有著墨於味道的測試,因為味道難以客觀衡量,而是通過觀察在沖泡過程中有多少水被吸收,並且是否對最終萃取結果產生影響來評估悶蒸的效果。

令我們吃驚的是,我們發現攪拌在悶蒸過程中減少了水的吸收量,儘管這對最終提取效果沒有產生任何可測量的影響。 這一結果意味著攪拌可能不如其他悶蒸方法有效,因為它導致了較少的水被吸收。

儘管結果很有趣,但由於數據集有限,很難得出確定結論,因此我們邀請了讀者幫助我們收集更多的數據。我們還懷疑,攪拌的效果可能在較大批量的沖泡中會有所不同。為了驗證這一點,我們再次邀請了 BH 教練 Matthew Brown 參與第二次實驗。 這次我們測試了更大的批量,並採用了更複雜的流程,旨在更深入地瞭解悶蒸過程中發生的情況。

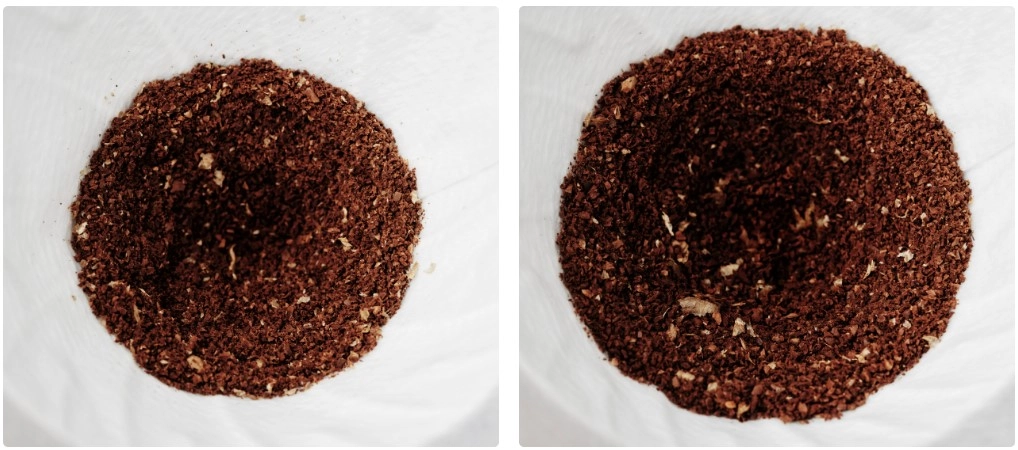

(「鳥巢」悶蒸方法,粉量為 15 克(左)和 30 克(右)。「鳥巢法」對萃取量或悶蒸吸收的水量沒有可測量的影響。)

結果再次出乎意料。對於較大的批量,我們看到與之前的實驗相反的效果:攪拌導致了悶蒸過程中,更多的水被吸收。我們還發現,流出的水的TDS(總溶解固體)值明顯更高,這表明攪拌後水能夠接觸到更多的咖啡粉。

悶蒸的規則推測

在我們發布第一個實驗後,我們與Steven Abbott特教授討論了結果,他像往常一樣給了我們一些明智的實用建議。首先他解釋道,我們需要更多的數據:不僅是更多的數據點,還需要更精密的測量來了解悶蒸過程中發生了什麼。

我們還需要明確我們試圖達成的目標:理想的悶蒸方法應該是什麼樣的?

Abbott教授提出了五條基本規則來進行探索:

1.任何水接觸幾乎沒有咖啡的情況都是不好的

2.任何咖啡接觸幾乎沒有水的情況也是不好的

3.任何遠離所需咖啡液溫度的沖泡溫度都是不好的

4.由於沒有一種公認的最佳方法,不同的方法、批量大小和/或相同咖啡的不同研磨度必須需要不同的悶蒸

5.細粉堵塞過濾器是關鍵問題/機會

今天的實驗旨在探討規則一、二和四。如果不同的批量大小和方法帶來不同的結果,那就證實了規則四中的觀點:即沒有一種完美的悶蒸方法,不同的沖泡方式需要不同的悶蒸方法。

與此同時,規則一和二表明,我們應該測量的不僅是悶蒸過程中流失的水量,還要測量這些水是否與咖啡接觸過。我們可以通過測量液體在悶蒸過程中流出時的TDS來做到這一點:較高的TDS值將表明水在悶蒸過程中與咖啡的接觸更有效。

實驗

這一次的實驗是測試30克咖啡粉,使用玻璃V60 02濾杯,並配合Modbar Pour-Over模組自動注入110克水進行悶蒸。我們測試了Modbar,發現其水量的準確度在±2克範圍內。

(這項實驗正在加州雷德伍德城的Coffeebar進行。每6秒將不同杯子放在濾杯下取樣悶蒸時流出的液體。)

為了了解悶蒸過程中流失的液體隨時間變化的情況,我們通過每6秒將不同的杯子放在濾杯下方來取樣。讓咖啡悶蒸總共60秒,這樣每次沖泡會得到10個樣本。對於每個樣本,我們測量重量,並使用折光儀量測TDS(總溶解固體)。

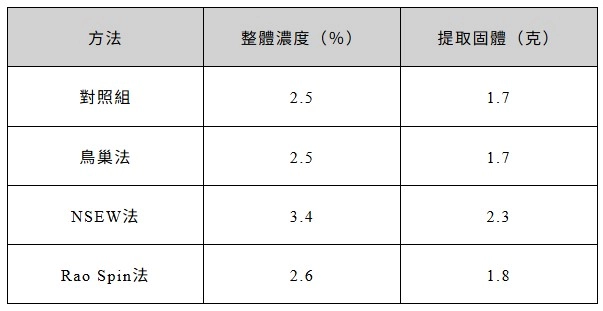

我們測試了四種不同的悶蒸方法:一種是對照組,沒有進行任何旋轉或攪拌;第二種是將咖啡粉做成鳥巢形狀;第三種是使用南北東西(NSEW)方法攪拌;第四種是”Rao Spin”,使用3次旋轉進行悶蒸。每種方法都重複測試了三次。

水量流失

在我們之前使用15克咖啡粉的實驗中,我們發現攪拌會導致更多的水通過悶蒸過程流失,與其他方法相比。這一次,我們發現結果恰恰相反:在四種方法中,攪拌導致最少的液體從悶蒸中流失。另一方面,Rao Spin方法則比對照組和鳥巢方法稍微多一些液體流失。

然而,這個差異很小,並且只有在攪拌和Rao Spin的比較中,結果是統計學上顯著的;無論是攪拌還是旋轉,都與對照組和鳥巢方法之間沒有顯著差異。

然而,令人驚訝的是,對照組(未攪拌)和鳥巢法的結果變異性要大得多。這表明,通過攪拌或旋轉等攪動方式,使得兩杯批量沖泡的悶蒸行為變得更加一致。

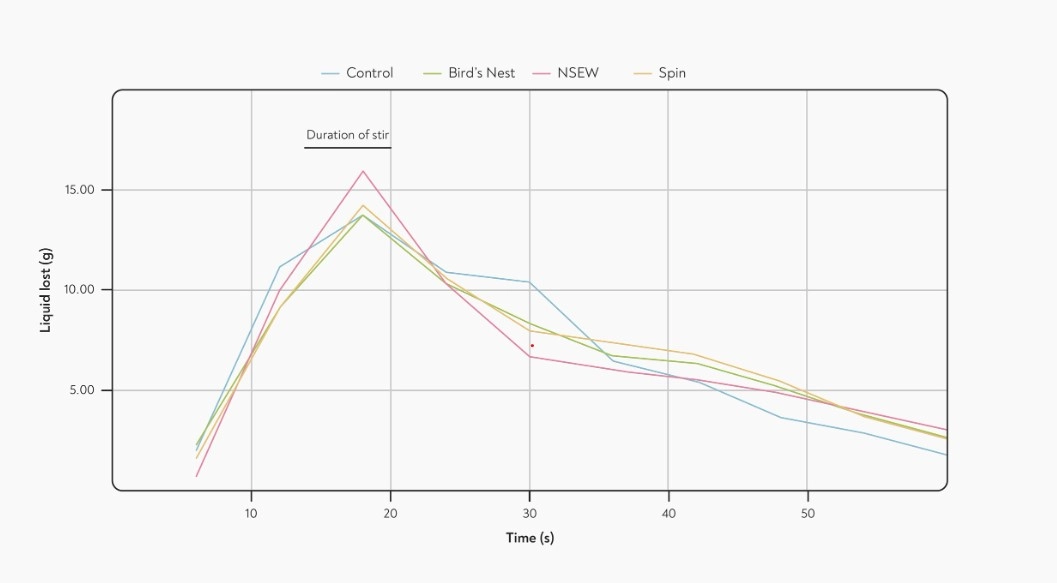

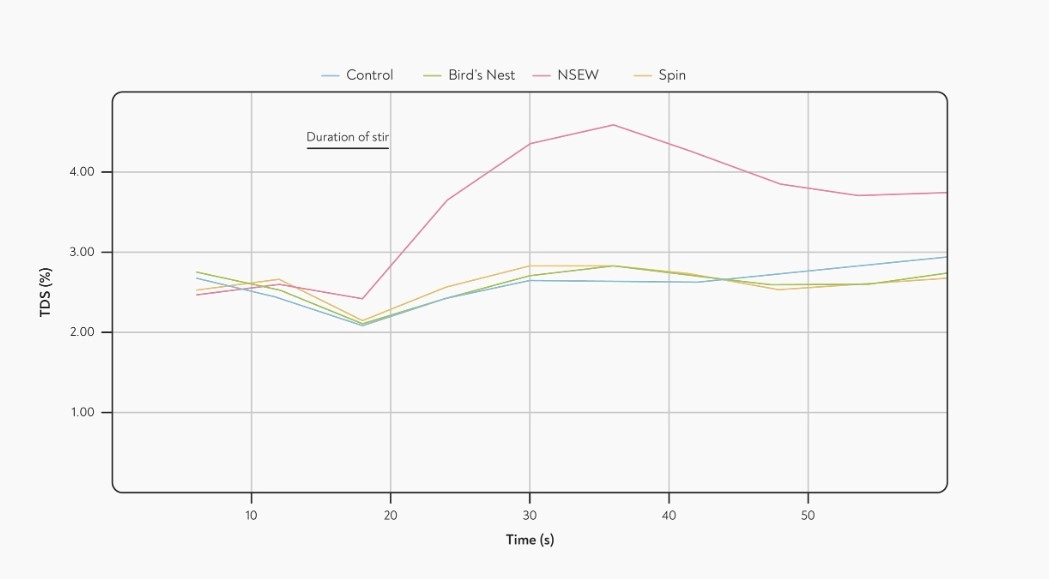

通過每6秒取樣液體,我們還能看到液體何時從悶蒸中流失。攪拌似乎會導致在悶蒸過程中更多的水流失,但之後流失的水則較少。

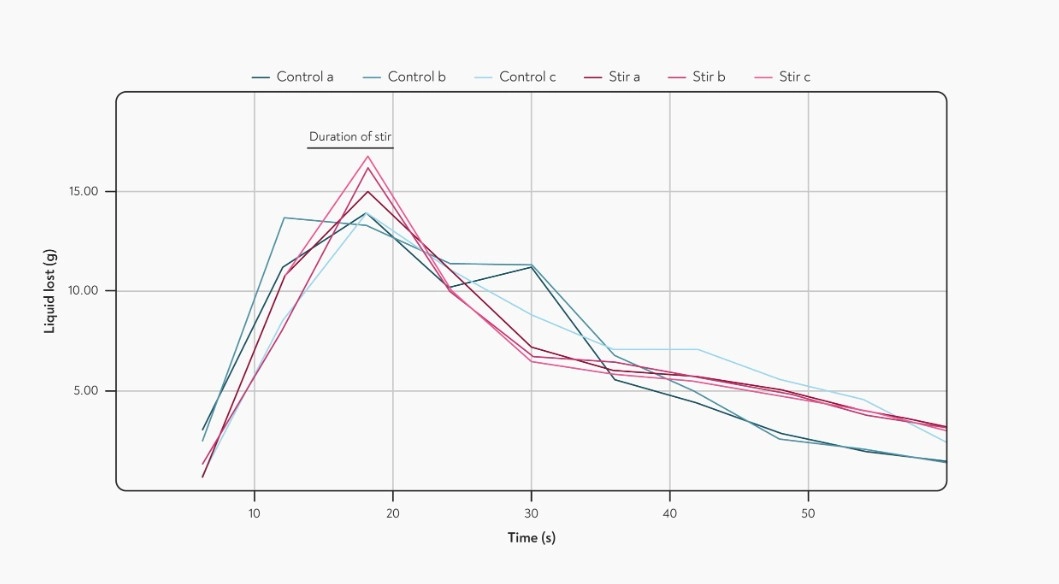

這一模式在實驗的三次重複中都相當一致。然而,對於對照組法,水流失的時間和總量變得不那麼一致。

(隨著時間推移,悶蒸時液體會流失。儘管整體而言流出的液體較少,但在攪拌過程中,流出的液體會更多。

這一模式在三次重複實驗中相當一致。然而,執行對照組時,水在悶蒸過程中流出的時間點,以及流出總量的一致性較差。)

( 隨著時間的推移,悶蒸時液體會流失。與對照組相比,攪拌時液體在悶蒸時流出的量和時間更加一致。)

水與咖啡的接觸

儘管從悶蒸中流失的水量差異微小,但攪拌的真正優勢體現在從悶蒸中流失液體的TDS(總溶解固體)上。攪拌悶蒸後,從悶蒸中流失的液體中提取的固體物質顯著更多(2.3克,代表僅從悶蒸中提取的7%),這表明水與咖啡的接觸更為有效。

攪拌明顯提高了從悶蒸中流失液體的TDS,並且TDS在悶蒸結束前一直保持較高水平。有趣的是,TDS似乎只在攪拌結束後才開始增加。這表明,攪拌改善了咖啡與水的整體接觸,但在攪拌進行時,額外流失的水分與咖啡的接觸並不那麼充分。

(悶蒸時流出的液體總溶解固體量。攪拌會導致TDS大幅增加,並且這種現象會持續到悶蒸結束。)

另一方面,鳥巢法和Rao Spin法對從沖煮中流失的水分的TDS幾乎沒有影響,並且也沒有增加悶蒸吸收的水量,這表明這兩種方法對改善水與咖啡的接觸並不起什麼作用。

攪拌是否真的最有效?

這些結果令人信服地顯示,攪拌是最有效的悶蒸方法。攪拌稍微增加了悶蒸過程中水的吸收量,並且對流失液體的TDS產生了明顯的影響。這兩個結果表明,當你用湯匙或刮刀攪拌悶蒸時,水與咖啡的接觸會更多,這很可能意味在這個階段的咖啡更均勻飽和。

這些結果還暗示了優化攪拌的一種可能方法:在攪拌進行時,更多的水從悶蒸中流失,而TDS的增長只有在攪拌結束後才出現。這表明,儘管攪拌改善了水與咖啡的整體接觸,但也會導致一定程度的繞道現象。也許最好的攪拌方法可以考慮到這一點,通過短時間攪拌來減少旁通量。

另一方面,這些結果幾乎與我們之前的實驗結果完全相反,當時使用的批量大小是這次的一半,而且方法也不同。在15克的粉量下,攪拌似乎不如其他悶蒸方法有效。顯然,任何特定的悶蒸方法的效果取決於批量大小或所使用的方法。

為了確認是批量大小還是不同的方法學造成了這一效果,下次我們將使用相同的方法,但改用較小的批量來完成這系列實驗的最後一部分。

然而,現在我們可以相當肯定地說,這次實驗證明了Abbott教授的第四條規則的重要性:「由於沒有公認的最佳方法,不同的方法、批量大小和/或相同咖啡的不同研磨度必須需要不同的悶蒸。」

本文出自 Barista Hustle,由盧貝思翻譯,轉載請註明出處。 原文連結:https://www.baristahustle.com/stirring-strikes-back/