在這篇文章中,我將從理論角度探討如何增加或減少咖啡萃取的總體程度。

當調整萃取程度時,有幾個變數可以影響結果。其中最主要的兩個因素是時間和表面積。這兩個變數在每種沖煮環境中都是緊密相連的,你無法改變其中一個而不影響另一個。

反應時間

如果讓水與咖啡的接觸時間延長,它將會萃取出更多風味。如果時間足夠長,萃取將會持續進行,直到沒有可溶解的物質為止。因此,我們需要找到一個理想的時間點,讓萃取達到美味的平衡。

在時間這個變數內,其實有兩個不同的機制需要區分和考慮。第一個與水萃取的成分及其發生時間有關,這完全取決於接觸時間。第二個則關係到水萃取的難易程度,這是由時間與表面積共同影響的,這部分我會稍後再討論。

水在不同時間萃取的成分

咖啡中的每種可溶性成分都有不同的溶解度(這聽起來有點奇怪,但請繼續看下去)。鹽分、糖分、酸類、酚類、脂肪和油脂等,都需要不同的時間才能被水完全溶解。有些成分會立即溶解,而其他則需要更長的時間。因此,在沖煮咖啡時,我們必須考慮這一點,因為改變接觸時間也會影響哪些成分會被水萃取出來。

咖啡中最先被萃取的部分是果酸和有機鹽類,它們帶來輕盈、明亮且富有果香的風味。接下來,水會萃取出烘焙過程中梅納反應和糖分焦糖化所產生的芳香物質,例如堅果、焦糖、香草、巧克力和奶油等風味。最後,水會開始溶解較重的有機物質,例如木質調、煙灰、麥芽和菸草等風味。

由於大多數咖啡愛好者不喜歡煙灰味或過度苦澀的風味,因此人們往往傾向於縮短萃取時間。然而,這也可能會犧牲掉咖啡的甜感。咖啡一直以來都是一門妥協的藝術,找到平衡點才是關鍵。

表面積

增加咖啡的表面積可以讓水更容易萃取其風味。而當你研磨咖啡時,實際上是指數級地增加了表面積。

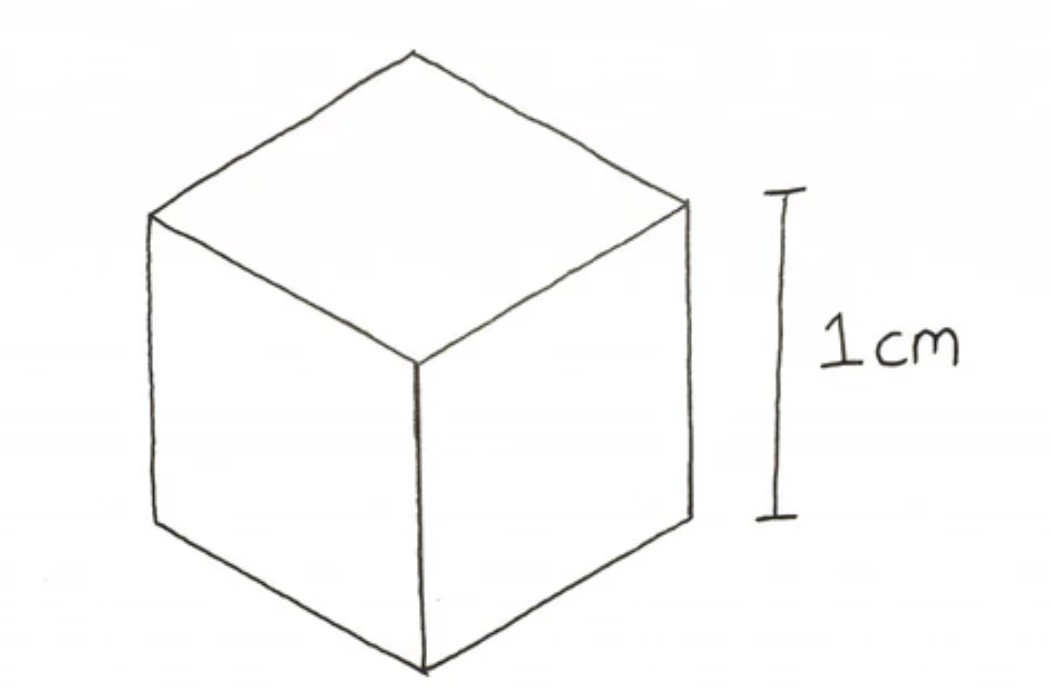

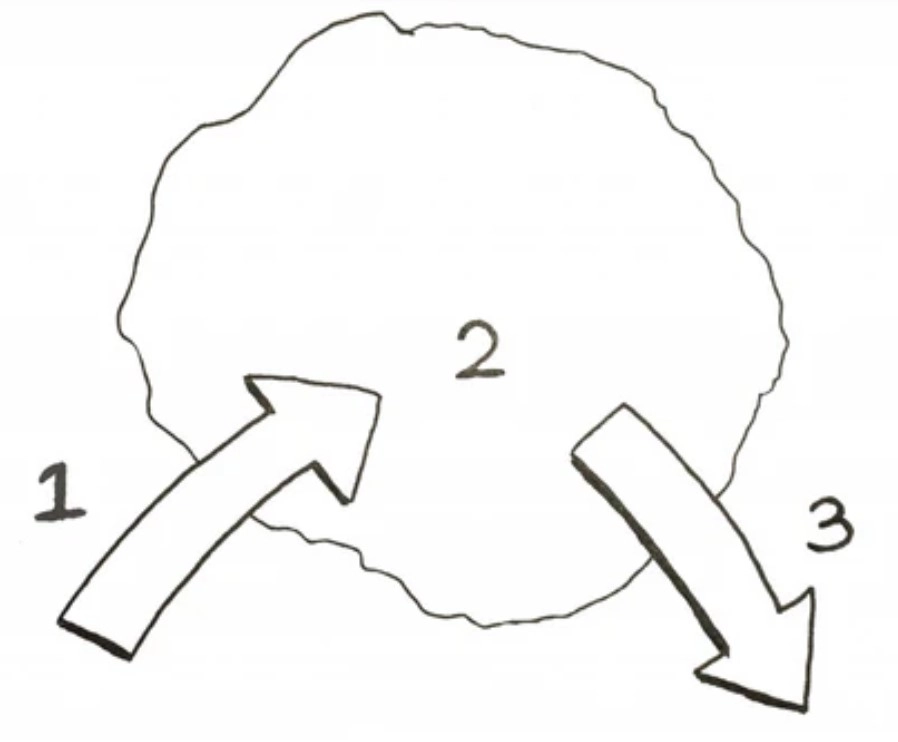

想像一顆咖啡豆是一個立方體,邊長為1公分。這個立方體有6個面,每個面的面積是1平方公分,因此總表面積是 6平方公分。

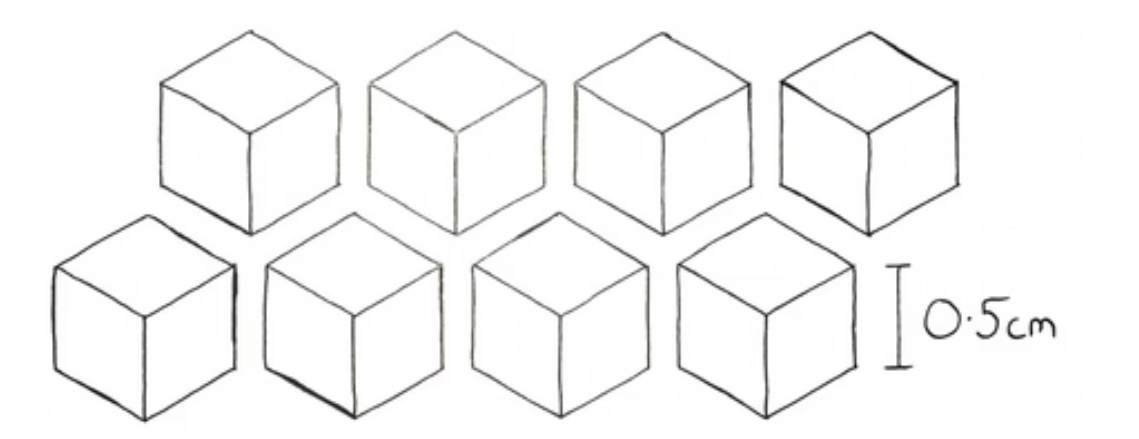

現在,把這個立方體切成兩半,然後再對每一塊做同樣的切割,直到得到 8 個小立方體。這些小立方體的邊長變成 0.5 公分,每個小立方體的表面積為 1.5 平方公分,總表面積變成 12 平方公分。僅僅做了一點切割,表面積就增加了一倍!

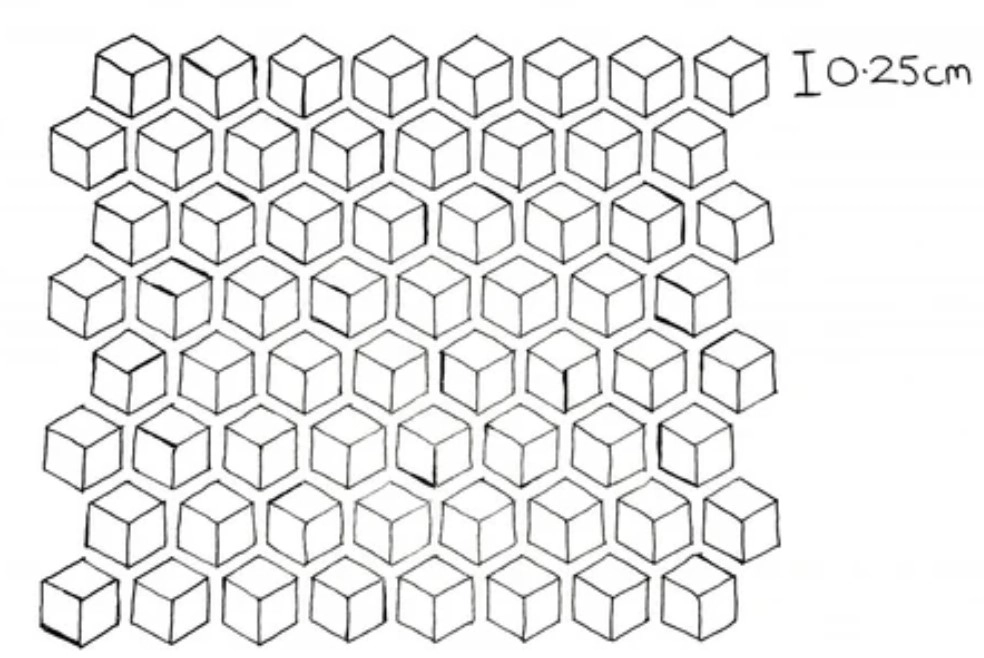

如果把這個立方體用磨豆機研磨成粗研磨,它可能會變成 64 個邊長為 0.25 公分的小立方體,每個小立方體的表面積為 0.375 平方公分,總表面積變成 24 平方公分,又翻了一倍!

當研磨成義式濃縮的細粉時,這顆 1 公分的立方體可能會被分解成數百甚至數千個小顆粒。可以想像,表面積會大幅增加,使水能更容易萃取咖啡的風味。

(不,我不會畫 1024 個立方體的。)

然而,在這些小顆粒內部,仍然有許多風味成分水無法立即接觸到。這也是為什麼粗研磨需要較長時間來萃取,而細研磨則能更快速萃取。水必須滲透到較粗的咖啡顆粒內部,溶解風味,然後將風味帶出來。而對於細研磨的咖啡,水只需接觸表面就能立即溶解大部分風味,因此萃取速度更快。

關鍵概念:研磨粗細不會改變「萃取出的成分」,而是改變「成分被萃取的時間點」。

所有的風味都已經存在於咖啡豆內,研磨的粗細決定了水能夠立即接觸多少風味。

換個方式來理解:

研磨度的調整,其實是在決定「我要把多少咖啡風味藏起來不讓水碰到?」或者說,「我要延遲多少部分風味的釋放?」細研磨會讓較少的風味被「藏起來」,減少萃取延遲。粗研磨則會讓較多風味被「藏起來」,延長萃取時間。如果想增加萃取率,就要研磨得更細,增加咖啡的表面積,讓水能夠接觸到更多風味。一旦調整研磨度,萃取率就會提升,因為水能夠更快地「找到」風味並開始溶解它。

記住:所有的風味都已經在咖啡粉裡,調整研磨只是讓它們更容易或更難被水萃取而已。

水萃取風味的難易程度

當使用粗研磨時,水很難進入顆粒內部來溶解風味。它必須穿過錯綜複雜的纖維結構,在其中停留足夠長的時間才能萃取出風味(這與前面提到的接觸時間有關),最後還需要將這些風味帶出來並釋放到咖啡液中。因此,粗研磨需要更長的接觸時間,才能完成這三個步驟。

假設每個步驟都需要1個單位時間:一、水進入咖啡顆粒內部;二、溶解風味;三、將溶解的風味帶出來

那麼,每當你將風味「藏在」較大的咖啡顆粒中,它的萃取時間就會變成原來的3 倍。

與此同時,咖啡顆粒的外部表面仍然持續萃取,而這可能會導致外層過度萃取,帶來過多的苦味或澀感。因此,在粗研磨的情況下,如果沒有適當延長接觸時間,可能會出現內部萃取不足、外部萃取過度的問題,進而影響風味平衡。

這對義式濃縮意味著什麼?

在義式濃縮中,水只有約30秒的時間來完成萃取。這表示如果咖啡顆粒過於粗大,它們幾乎無法被充分萃取,只是充當「填充物」,無法釋放完整的風味。因此,義式咖啡的研磨度通常非常細,以確保水能夠在短時間內最大限度地萃取風味。

如果你有看過我在 2013 年世界咖啡師大賽的比賽流程,你可能會記得我當時推廣了一種新的義式咖啡研磨方式(但並非我發明或首次發現的)。在那場比賽中,我使用了一台濾泡式研磨機來製作義式濃縮。我選擇的機型是Mahlkönig EK43。

使用這類設備(尤其是平刀磨盤的研磨機)對於義式咖啡至關重要,因為它能提供更均勻的顆粒大小,讓大部分(甚至全部)風味在短短幾十秒內被均勻萃取。如果研磨顆粒不均勻,部分粉末會被過度萃取,而較大的顆粒則可能完全萃取不足,導致不均衡的風味。

放心,未來的 Hustle 內容中,我還會深入探討更多關於義式濃縮研磨的細節!

這對濾泡式 / 手沖咖啡(Filter Coffee)意味著什麼?

在濾泡式咖啡(如法式濾壓壺 French Press或手沖 Pour Over)中,我們通常使用較粗的研磨度,這主要是因為沖煮時間較長。

與義式濃縮不同,濾泡式咖啡沒有高壓幫浦來強迫水流穿過咖啡粉和濾紙,而是依靠重力慢慢滴濾。因此,沖煮時間相對較長。由於這種沖煮方式需要較長的接觸時間,我們會使用較粗的研磨度,把更多咖啡風味「藏」在較大的顆粒內,以避免過度萃取。

最重要的關鍵點是:當你等待較大顆粒內部的風味被萃取時,較細的顆粒仍然在持續萃取——時間不會為你暫停!你需要決定: 延長萃取時間是否會讓較大顆粒的風味釋放得更完整(帶來更多萃取和甜感)?還是會導致較細的顆粒過度萃取,產生苦澀、乾燥的口感?這就是為什麼選擇適當的研磨粗細如此重要!

如果你覺得這篇文章對你有幫助,並希望與其他咖啡愛好者一起享受美味的咖啡,歡迎訂閱我們的 Superlatives 咖啡計畫!或者,如果你想隨時掌握 Barista Hustle 的最新資訊,記得訂閱我們的電子報!

本文出自 Barista Hustle,由盧貝思翻譯,轉載請註明出處。 原文連結:https://www.baristahustle.com/surface-area-and-time/